高校生の頃、テレビで映画『ベン・ハー』(ウィリアム・ワイラー監督、1959年作)を見た。

コロッセウムで繰り広げられる戦車戦(馬が引くやつ)、地中海の海戦などスペクタクル活劇に興奮したが、解せないことがひとつあった。新学期が始まったばかりで世界史の授業はローマ帝国をやっていた。これ幸いと世界史を受け持つ碇先生に聞いてみた。

「ベン・ハーは奴隷から兵士になったり政治家になったりしますが、身分がこんなにかわることって当時はできたのですか」

碇先生は困った顔のまま返事はしてくれなかった。たぶん映画の絵空事を歴史に持ち込まれても、という気持ちだったのだろう。仕方がないので、緑の背表紙で「世界史は俺にまかせろ」と言ってそうな分厚い本(17巻もある)も読んだが、ベン・ハーのようなやつはひとりも出てこなかった。

数十年経って、ようやくこの疑問を解いてくれる本が見つかった。

◆

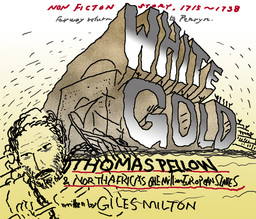

『White Gold 奴隷になったイギリス人の物語 -イスラムに囚われた100万人の白人奴隷-』(アスペクト:仙名紀=訳)

1715年、イギリス南部に生まれ育った11歳の少年は地中海を航海中、イスラム勢力の海賊船に捕まった。北アフリカのモロッコへ送られて、死と隣り合わせの白人奴隷から王宮の衛兵、兵士、指揮官へと望外の出世を遂げる。イスラム教に改宗して妻子も得たが、しょせん白い肌、青い目のイスラム兵。帰国の望み捨てがたかく、脱走を試みたのだが・・・。

トルコのイスタンブール、アレキサンドリア、トリポリ、チュニス、アルジェ、モロッコのサレ。これらの都市にはキリスト教徒の奴隷収容所があり大規模な奴隷市場で繁栄していた。ヨーロッパ中から拉致された白人奴隷は常に足かせのまま重労働に使役され、食事はパンと水だけ。監視役は屈強な黒人達で、白人たちは抵抗してもしなくても気の向くままに殺された。

◆

北米大陸では黒人の奴隷制度が有名ですが、トルコから北アフリカ、モロッコまで、地中海沿岸の広い地域で白人の奴隷制度が一般的だったとは知りませんでした。使われ方は男は城壁や道路、宮殿の建設、ガレー船の漕ぎ手(ベン・ハーと同じ)などの肉体労働。女は妾、召使い、家事手伝いだったようです。モロッコ王宮の豪華絢爛なモザイクタイルは死ぬまで働かされた白人達の手によるものでした。

キリスト教を捨ててイスラム教徒になれば仕事と妻を与えられ、兵士になったり、時には王の側近として重用されたそうです。しかしキリスト教を捨てた者はヨーロッパでは異端者。火あぶりの刑が待っていたため、改宗には帰国をあきらめる覚悟が必要だったとも。上記のイギリス人のように拉致が子供の場合はスルタンに忠誠を誓うイスラム兵士に仕立て上げ、戦場では危険度の高い最前線に送りだすのが常だったようです。

ネット社会の今でも何だか似たようなことが繰り返されていませんか。

◆

8世紀から19世紀までの地中海世界を網羅した好著がもうひとつ。

(『ローマ亡き後の地中海世界 海賊、そして海軍』 全4巻 新潮文庫 著:塩野七生)

オスマン・トルコではイスラム教を信奉する海賊を帝国海軍の一員とした。彼らはスルタンの威光を背景に8世紀から19世紀までの一千年以上、ヨーロッパ全土で白人狩りを行い、百万人を超す白人奴隷を売買した。特に地中海沿岸、イタリア半島の被害は大きく、海沿いの町は軒並み消滅したため、イタリア人の多くは山奥に住むしか方策はなかった。

◆

この本を読むと地中海はステキ。ビーチで甲羅干ししたい、とは言えなくなります。でも読めばイタリアの苦難の歴史が少しはわかってきます。

この事実を知って歴史を見直すと、どこをほめていいかわからない十字軍遠征、島を要塞化したマルタ島騎士団、ローマ市街に背を向けて城壁に閉じこもるバチカン市国の意味がとてもよくわかります。西洋史をいくら学んでも、地中海の海賊も白人奴隷も見事に隠ぺいされていたからわからなかったのですね。

マルタの騎士団とは名前はいかしていますが、ロードス島にいた頃からイスラム商人の船を略奪する海賊だったとは驚きです。ローマ法王やイタリアの都市国家は襲わないでねとムスリム海賊に賠償金まで払っていたようですが、その効果は薄かったようです。

ヨーロッパ社会も細々とですが奴隷解放の努力はしていました。キリスト教団体が民衆から募金をつのっては、数百人単位で取り戻していました。しかし毎年数万人の拉致に比べると焼石に水、マッチポンプとはまさにこのこと。身代金目的の拉致が増える結果となりました。

「身代金と引き替えに解放」とは、ますますもってどこかで聞いたような言葉です。

最近、本人の遺骨が発見されて話題になっている『ドン・キホーテ』の著者セルバンテスも5年間の奴隷生活を送ったのち解放されています。

では西欧の政府はどうしていたのでしょう。16~18世紀当時の西欧大国はイギリス、スペイン、フランスですが、どの国も国境線をめぐる紛争、新大陸への 進出、黒人奴隷ビジネス、植民地争奪戦などで忙しく、自国民がいくら誘拐拉致されても、対策を取ることなかったようです。もちろん貴族や政府要人が拉致さ れた場合は別ですよ。いつの時代も庶民は大変でした。

北アフリカから白人奴隷が消えるのは、1816年イギリス軍の手によるアルジェ市街の完全な破壊、1830年のフランスによるアルジェリア植民地化、1856年の海賊行為を禁止したパリ宣言でようやく実現したのでした。

このように地中海の安定のため西欧諸国が取った政策は、イスラム圏主要都市の徹底した破壊と植民地政策でした。各地のスルタン(国王)に退位を迫り、植民地化もしくは親欧政権を樹立させることで直接的・間接的な支配権を握りつづけました。

ギリシャ・ロシア・中国をつなぐ屈辱の感情

イラン政府と「イラク・シリアのイスラム国(ISIS)」は互いに忌み嫌っているが、両者とも、欧米から受けていると感じている侮辱をはねつけると約束している。

(引用元:日本経済新聞(2015年3月10日付 英フィナンシャル・タイムズ紙 Gideon Rachman)) 2015年3月11日 より一部抜粋)

イギリスの新聞では、中東に限らず、ウクライナ、アジア(中国)で紛争を起こしている国々では国民が過去に受けた屈辱を晴らさなければ問題は解決しないという論調のようです。

果たしてそうでしょうか。たとえばヨーロッパと中東、キリスト教とイスラム教。地続きでつながる二者の間には東洋に住む私たちが知らない長いかかわりがあった。そこには恨み辛みだけでなく道義的・政治的に先送りされた問題が残ってはいないだろうか。

産業革命で圧倒的な軍事力を得たヨーロッパ諸国の振る舞いはどうだっただろう。今こそ大国オスマン帝国を解体する「チャンス到来」とばかりに、一千年にわたる屈辱を晴らして溜飲を下げた、としか見えません。

民族自決の言葉は中東にだけはなかったようです。

武力で中東・アフリカを支配し分断統治してきた欧州。21世紀の今、そのつけを支払わされてはいませんか。今回も武力で相手を黙らせるとすれば、近い将来にしっぺ返しを受けるのはまたしても庶民になる気がします。

筆者は極東の外れに生息するただの庶民ですが、「ジハード」を非難する前にもうひとつ覚えておく言葉があるようです。

「「聖戦」を、イスラム側では「ジハード」と呼ぶ。同じ言葉をキリスト教側では、「グェッラ・サンタ」と言う。聖戦とは、他の神の存在を認めないことが最 大の特質である、一神教の間でしか成り立たない概念なのであった。」(『ローマ亡き後の地中海世界 -1-』163ページ 新潮文庫 著:塩野七生)

(水)